Конспект этого интервью, взятого в ноябре 2006 года, сохранился в архиве нашей редакции. Константин Фёдорович Суворов — ветеран труда, более 40 лет проработавший в оборонной промышленности. Когда началась война, ему было 14 лет, он жил в деревне Кобылино в 10 километрах от Загорска (сейчас её нет на карте). Его воспоминания о тех годах поистине бесценны. Мы публикуем их в виде монолога.

Конспект этого интервью, взятого в ноябре 2006 года, сохранился в архиве нашей редакции. Константин Фёдорович Суворов — ветеран труда, более 40 лет проработавший в оборонной промышленности. Когда началась война, ему было 14 лет, он жил в деревне Кобылино в 10 километрах от Загорска (сейчас её нет на карте). Его воспоминания о тех годах поистине бесценны. Мы публикуем их в виде монолога.

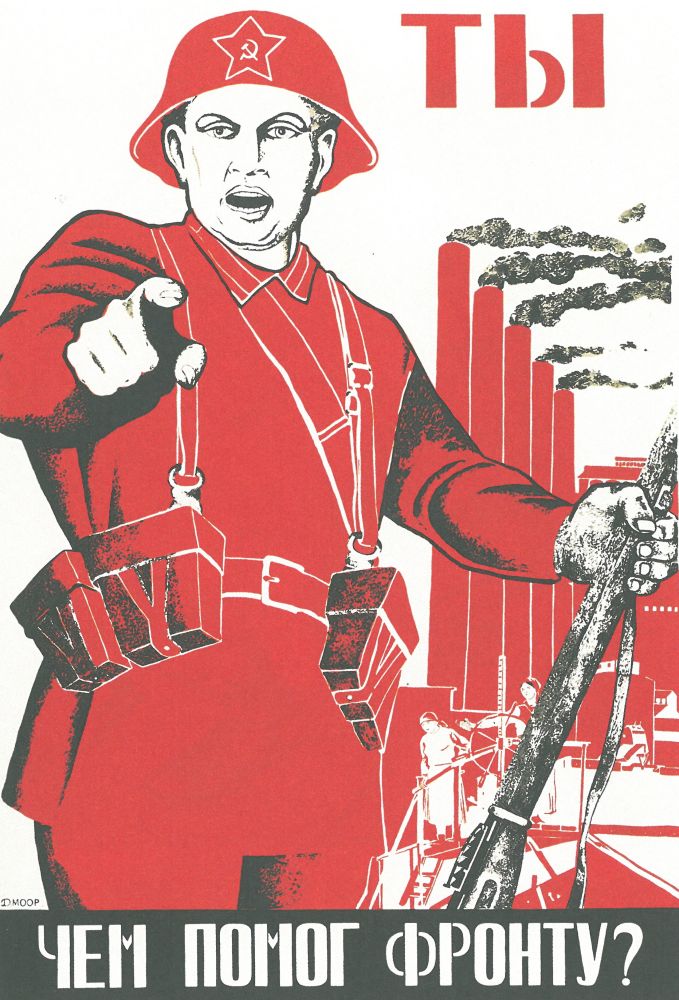

НАЧАЛО ВОЙНЫ

«О войне мы узнали 22 июня в четыре часа вечера. Через день меня привлекли развозить повестки по соседним деревням. Дали коня... Жили мы тогда в Кобылине, это возле МООСО. Деревни сейчас нет, только название осталось. До 7 июля все повестки развезли, всех мужиков забрали.

А работать-то надо, сенокос начинается. Было нас 24 парня одного возраста, 14-15 лет. Собрал нас председатель, мужчина лет шестидесяти, дал косы, показал, как косить. Он круг проходит, мы полкруга, потом наладилось.

Работали весь световой день, тридцать соток норма. Никто нас не подгонял и не контролировал, но мы старались всё выполнить. С нами и женщины молодые косили, и три мужика пожилых, братья Михеевы. Набрали 14 огромных скирд, урожай большой был. Убирали картошку, отвозили за 18 километров, потом за ней приезжали из воинских частей. Потом перешли на пшеницу. Всё делали. Зерна очень много уродилось, до зимы смолотить не могли».

ПОЕЗДКА ЗА ОРУЖИЕМ

«Осенью приходят ко мне председатель и военный. Так и так, Костя, надо ехать в Алексеево, за пять километров, брать вооружение и везти в сторону Яхромы. 17 октября, снегу выпало уже сантиметров тридцать. В шесть часов утра мы выехали, пять пацанов и Ефим Андреевич Михеев. У него с собой чугун щей был, у нас хлеб и чего там ещё в дорогу матери насобирали.

Погрузили оружие в Алексееве, поехали через Вихрево, Высоково и дальше, целый день без остановки. Ефим Андреевич говорит военному: давайте, мол, передохнём, ребятишки устали, лошади тоже есть хотят. Тот взвился: «Что?!» — и пистолет вверх. Мы притихли. К 11 вечера доехали кое-как до деревни Комякино (сейчас эта территория в составе Хотькова. — Ред.), сгрузили всё в сарай и отправились обратно. Еле добрались. Наутро одна лошадь пала.

Возле Туракова был лесной массив, высокие ели. Мы их пилили, привозили в деревню и складывали, а машины потом их увозили дальше. Потом начали возить берёзовые кряжи (нижняя часть ствола. — Ред.), из которых потом в Загорске делали приклады для автоматов. Женщины тоже пилили, моя сестра, например, она на два года меня старше.

В темноте на горизонте со стороны Москвы было видно зарево, но что там происходило, мы не знали.

На полях мы ставили столбы метров трёх высотой, вкапывали в землю сантиметров на 70 — чтобы планеры и самолёты на поле не садились и немцы не могли высадить десант. В окрестных деревнях стояли прожекторные точки. Светили хорошо, но зениток у них не было — по крайней мере, у нас в деревне. Но они и так отпугивали немецких пилотов, которые, видя, что их засекли, разворачивались и улетали обратно.

В Торбееве зенитки вроде были. Когда немцы стали подходить ближе к Москве, их увезли вместе с воинскими частями».

РАБОТА НА ЗАВОДЕ

«Осенью 1941 года ЗОМЗ уехал в эвакуацию в Томск, здесь остались пустые корпуса. Все они на случай захвата города немцами были заминированы. В 1942 году в них организовали [оптико-механический] завод № 586. Меня взяли токарем.

Я попал к парню, который был старше на два года. Он был опытнее: окончил ПТУ, имел специальность и разряд, работал на шестом заводе, растачивал там лимонки. Их отливали на механическом заводе на Блинке, а снаряжали на Звёздочке. (Завод школьного приборостроения № 6 находился на Вифанской улице. Механический завод — в начале улицы Вознесенской, где сейчас школа ДОСААФ. Звёздочка — НИИПХ. — Ред.).

На станок меня поставили после недели обучения. Мы делали автоматы ручной аэрофотосъёмки АФА, перископы разведчика, прицелы для танковых пушек ПТ-1, перископы для подводных лодок.

В августе 1943-го вернулся ЗОМЗ. Первым делом в цехах наладили отопление, работать стало легче. Завод № 586 влился в ЗОМЗ, который тогда назывался заводом № 355».

ЧТО ЕЛИ И КАК СПАЛИ

«Рабочий день длился 12 часов. Я жил на Кооперативной улице. Утром приду на завод к восьми часам, в восемь закончу, вернусь домой, сразу спать, и хозяйка меня еле-еле разбудит на следующую смену. И так бесконечно. Два выходных в месяц, в баню сходить. Баня на Рабочем посёлке не работала, ходили в лаврскую.

В городе была светомаскировка. Истребительные отряды, молодёжь постарше нас, проверяли документы и следили, чтобы на окнах были наклеены бумажные полосы от ударной волны.

Уставали все очень, особенно молодые ребята. Спать хотелось невероятно, приходилось идти на всякие уловки, чтобы немного отдохнуть. Например, мы придумали спать в тумбочке. Вынимали из неё весь инструмент, сажали внутрь человека и закрывали снаружи на замок. Приходит мастер — Костя, где Боря? Да здесь где-то, вышел на минутку. Потом наоборот — Боря пришёл, Кости нет. Иначе не могли, слишком выматывались.

Всю войну мы питались по карточкам. Плюс нам, рабочим, полагался ещё дополнительный паёк. Столовая была прямо в цехе. Давали по 700 граммов хлеба в день и какой-то суп, который варили из чего придётся. Карточки получали в «зомзовском» магазине, напротив которого потом Дворец построили. Инженерно-техническим работникам их выдавали в подвальном магазине дома № 6 по нынешней Бероунской улице.

Ещё у нас прямо в цехе была своя парикмахерская. Один слесарь умел стричь и брить, к нему все и ходили. Но и по специальности, конечно, он работать не прекращал. Обтачивает деталь напильником, его спрашивают: «Почему не стрижёшь?», а он — «Я детали брею!».

ПОБЕДА

«Единственный раз, когда я опоздал на работу, — 9 мая 1945 года. Меня просто не разбудили. Проснулся в девять утра, солнце светит. Выхожу во двор, а там... В тот день все работу побросали, не до того было — такая радость, не описать. Помню ещё, что восьмого числа был холодный дождливый день. А девятого — неожиданно солнце. Хотя и холодно».

Подготовил Филипп Садовников