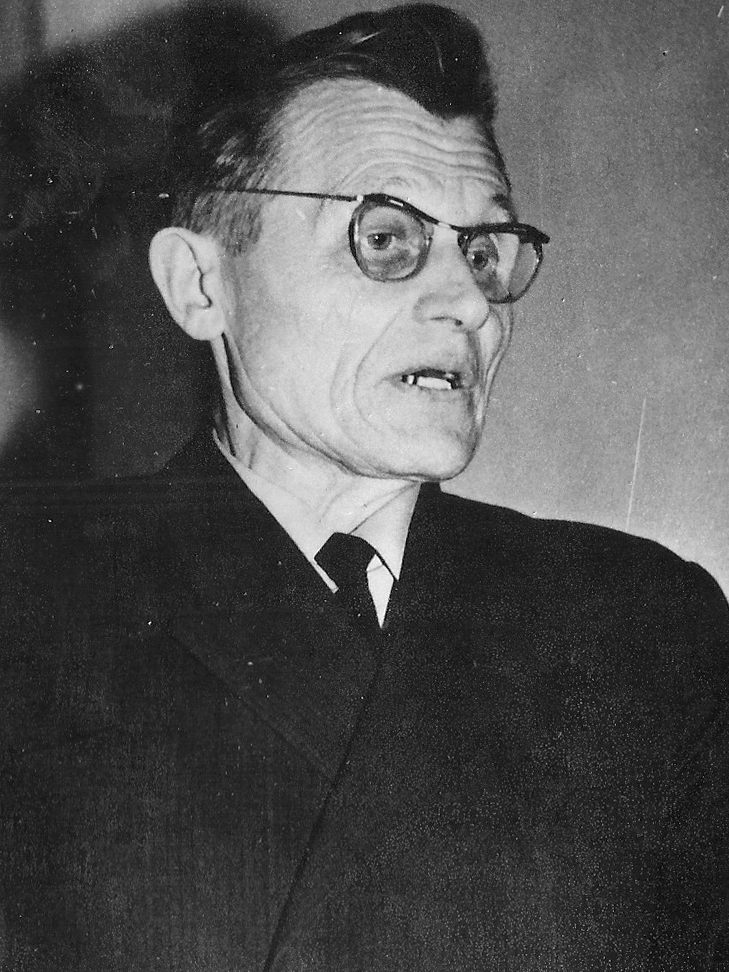

В годы Великой Отечественной войны МПВО (местная противовоздушная оборона) была неотъемлемой частью общей оборонной системы страны. На уровне городов, посёлков, предприятий она организовывала защиту населения и различных объектов от авианалётов и ликвидировала их последствия. В Загорске штаб МПВО при исполкоме Райсовета был создан в 1939 году. Его возглавил Иван Васильевич Еремеев.

С 22 июня 1941 года наш город был переведён в областное подчинение, и МПВО начала постоянную практическую работу по защите населения и всех объектов от вражеской авиации. Наблюдательные пункты разместили на колокольне Лавры, на пожарной каланче в Пожарном переулке (здание до наших дней не уцелело. — Ред.) и других высоких точках.

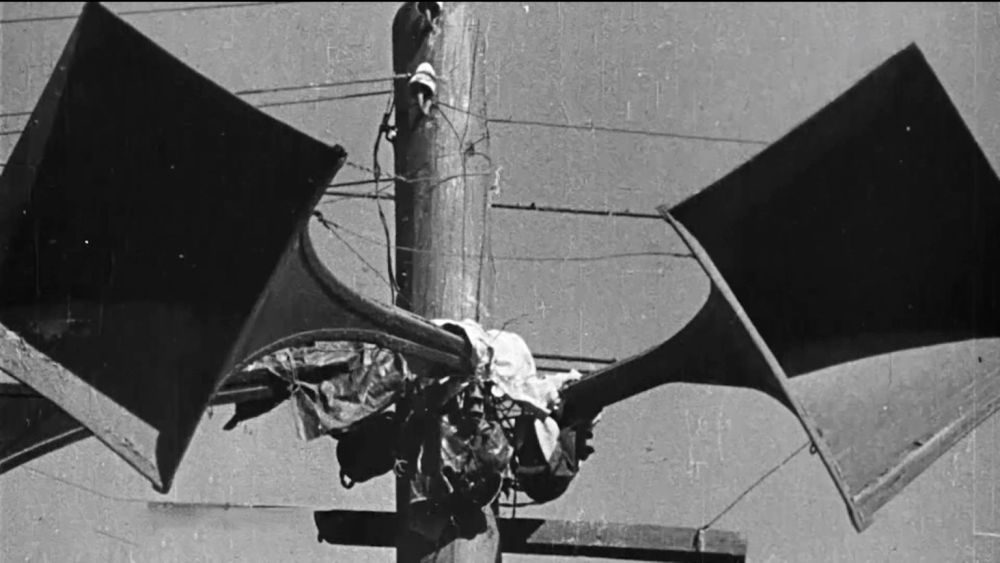

В те страшные дни один лишь вой сирен и слова диктора местного радио «Воздушная тревога!» вызывали у людей страх. А тревога объявлялась по несколько раз в день.

Вскоре стали хорошо видны разрывы над Москвой, которую начали бомбить через месяц после начала войны.

У загорского штаба МПВО района была тесная связь со службой ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) и штабом МПВО Московской области. Именно от них поступали сигналы о приближении вражеских самолётов и объявления воздушной тревоги.

Особая роль отводилась светомаскировке. С наступлением темноты на всех окнах обязательно опускались шторы. На некоторых зданиях, хорошо просматривавшихся с высоты, проводились маскировочные работы. (В частности, купола храмов Лавры закрыли брезентовыми чехлами, а купол колокольни покрасили в тёмный цвет. — Ред.). Бомбоубежищ в Загорске было мало — это сложные дорогостоящие сооружения. Их сооружали только на стратегически важных военных объектах. При воздушной тревоге люди в основном укрывались в подвалах кирпичных домов, в Лавре и в так называемых земляных щелях, которые выкапывались около каждого здания (простейшее защитное сооружение глубиной около двух метров и шириной около метра. — Ред.). Против посадки десантных самолётов на некоторых полях в деревнях устанавливались надолбы, вырывались глубокие рвы, выставлялись сельскохозяйственные орудия.

Надо сказать, что на наш район и город было сброшено немного авиабомб. Массовых налётов не было. Конечно, противника больше всего интересовала Ярославская железная дорога, которая связывала Москву с Сибирью и Дальним Востоком. Немцы пытались затормозить эвакуацию предприятий, нарушить движение в том или ином направлении. В результате несколько авиабомб было сброшено на железнодорожное полотно в Загорске и Бужанинове. Но, к счастью, жертв и разрушений было немного.

Наибольшее количество налётов враг совершил на хотьковский железнодорожный мост, но попасть в него так и не удалось: бомбы падали в стороне.

Помню один случай, когда авиабомба довольно большого веса упала вблизи железнодорожного полотна в направлении к Абрамцеву, на краю леса. Попав в корни ели, она срикошетила и легла невдалеке, не разорвавшись. У нас не было возможности обезвредить её или перевезти в безопасное место. Выход был один — при помощи верёвки оттянуть от дороги и взорвать на костре, что и было сделано. Другие бомбы тоже не принесли большого вреда. Помню и другой налёт, в январе или феврале 1942 года. Выйдя из электрички, я заметил на довольно большой высоте вражеский самолёт, с которого были сброшены на мост две авиабомбы, они упали в стороне от моста в Хотькове. Одна из бомб взорвалась в палисаднике у жилого дома, осколками пробило стену. Внутри находились пожилая женщина и девочка лет восьми, они не пострадали. Вторая бомба упала между домами на довольно широкой площадке и ушла в землю примерно на полметра, не разорвавшись. Её пришлось уничтожить тем же костром, предварительно выселив людей из ближайших строений.

Вражеские самолёты пытались разрушить Ярославскую железную дорогу севернее станции Бужаниново и даже Александрова. Трасса их полёта проходила примерно между сёлами Никольское и Ивашково. Но они, как правило, не долетали до них, сбрасывали бомбы в лесу.

Большую роль в работе МПВО играли группы самозащиты. Это были универсальные формирования, создававшиеся на предприятиях, в учреждениях, при домоуправлениях и уличных комитетах. Люди дежурили на крышах, чердаках для борьбы с огнём в случае сбрасывания зажигательных бомб. Команды МПВО находились на казарменном положении до тех пор, пока не было снято угрожаемое положение.

Впоследствии штаб МПВО по заданию местных властей вёл работу по вывозке зерна, картофеля, овощей из колхозов, а потом и дров для Москвы. Активное участие в этой работе принимали колхозы Малинниковского, Мишутинского, Тешиловского, Озерецкого и Васильевского сельских советов».

***

После войны участник обороны Москвы Иван Васильевич Еремеев был назначен руководителем отдела культуры исполкома Загорского райсовета. С 1953 по 1973 годы работал редактором многотиражной газеты «За технику» Загорского оптико-механического завода. В прошлом номере «Краеведческого вестника» мы публиковали его воспоминания о том, как в конце 1920-х в закрытой монастырской пустыни Параклит организовали коммуну, а затем колхоз «Смена».

Подготовила Лидия Васильева