Михаил Авилов, «Поединок Пересвета с Челубеем», 1943 г.

В эти дни исполняется 645 лет со дня Куликовской битвы — одного из важнейших сражений в русской истории. В сентябре 1380 года русские полки под началом московского князя Дмитрия Донского нанесли сокрушительное поражение войскам темника Золотой орды Мамая. Это не привело к мгновенному падению ига, но стало первым, самым главным шагом к освобождению Руси от иноземного владычества.

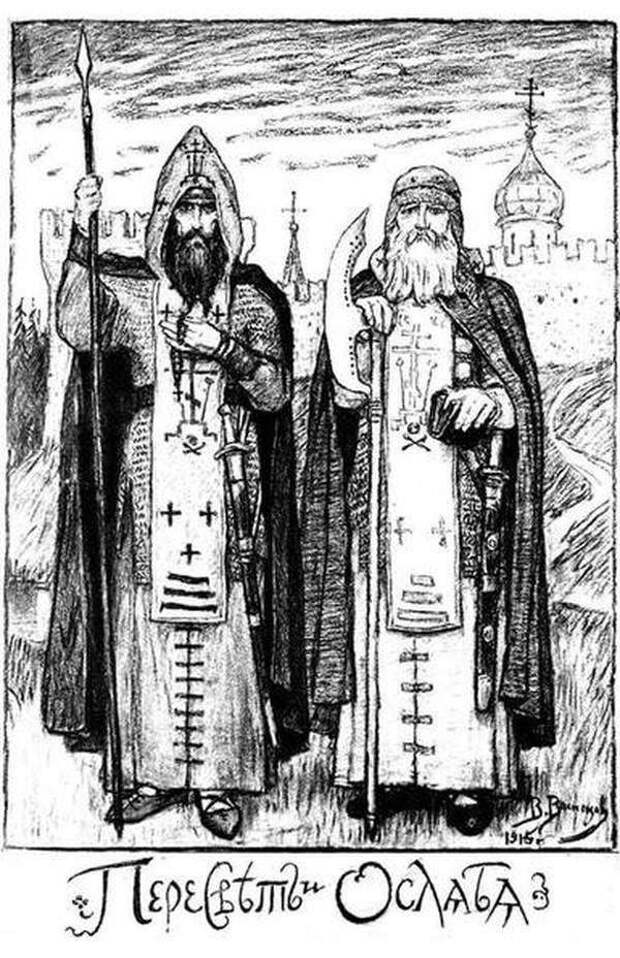

Общеизвестно, что князь Дмитрий Иванович перед началом битвы приезжал в Троицкую обитель. Преподобный Сергий благословил его и направил с ним двух монахов-схимников, Пересвета и Ослябю. По легенде, битва началась с поединка Пересвета с татарским богатырем Темир-Мурзой (Челубеем). Они сшиблись с такой силой, что земля содрогнулась, а оба богатыря пронзили друг друга копьями и пали мёртвыми. Ослябя же сражался в составе княжеских полков и остался жив.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЛЕТОПИСИ

Как известно, сведения о Куликовской битве содержатся в четырёх основных произведениях древнерусской письменности. Это «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», а также Краткая и Пространная летописные повести о Куликовской битве. Кроме того, рассказ о ней есть в «Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», а «Житие преподобного Сергия Радонежского» повествует о встрече Сергия с князем Дмитрием Ивановичем накануне сражения.

Наиболее подробный рассказ о Пересвете и Ослябе содержится в «Сказании о Мамаевом побоище», которое датируют концом XV века (то есть оно было написано примерно век спустя после битвы). В нём красочно описывается поединок Пересвета с Челубеем: монах выехал биться без доспехов, вооружённый тяжёлым копьём и облачённый в чёрную схиму с нашитыми на неё белыми крестами. После яростной сшибки (сначала конной, потом пешей) оба воина, поразив друг друга, пали мёртвыми, причем риза Пересвета накрыла противника, что расценивалось как доброе для русских войск предзнаменование. Об Ослябе упоминается меньше, в «Сказании...» он фигура скорее статичная.

Пересвет и Ослябя фигурируют также в «Задонщине» (середина XV века), называющей их «чернецами», то есть монахами. Однако ни о каком поединке там не сообщается. Оба богатыря представлены в ней воинами, участвовавшими в сражении в течение достаточно долгого времени.

Виктор Васнецов, «Пересвет и Ослябя», 1914 г

В Краткой и Пространной летописных повестях о Куликовской битве, написанных на рубеже XIVXV веков, Александр Пересвет упоминается в списке погибших воинов.

Несмотря на все неясности и разночтения, подавляющее большинство историков признают обоих богатырей историческими личностями, то есть реально существовавшими людьми. Например, известно, что Ослябя после битвы остался жив и в 1398 году ездил в Константинополь с посольством, которое московский князь Василий Дмитриевич направлял туда для переговоров об оказании помощи Византии, переживавшей опустошительные набеги турок. Его сын Яков, судя по всему, сражался в составе знаменитого Засадного полка и сложил голову в битве. Одна из распространённых версий гласит, что Пересвет и Ослябя происходили из Любутска в Брянском княжестве, в мирской жизни были боярами, а потом приняли монашество в обители преподобного Сергия.

СКАЗКА ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

В знаменитом сборнике русских народных сказок Александра Афанасьева имеется записанная в середине XIX века «Сказка о Мамае безбожном». В ней неприятель вызывает князя на поединок, его заменяет «неизвестный воин». Так происходит дважды. Почему же не трижды, как положено в сказках? А потому что «неизвестные воины» — это Пересвет и Ослябя!

Исследователи были склонны считать эту сказку пересказом былины или исторической песни. Но в 1980-е годы учёные из Института русской литературы Академии наук СССР в одной из экспедиций добыли увесистую тетрадь, в которую безымянный книгочей XVIII века переписывал полюбившиеся истории. И в ней оказался полный первоначальный текст «Сказки...». По частым упоминаниям Александровской слободы и большому вниманию к Троице-Сергиевому монастырю (не менее трети текста!) можно сделать вывод, что безвестный сказитель был родом из северного Подмосковья. Мы читаем про приезд князя Дмитрия к Сергию, бегство искушавшей полководца нечистой силы, и, наконец, про его просьбу: «Дай мне, отче, из твоего полку воинов!». Именно «полку», ведь монах — это воин Христов! В одном из фрагментов Пересвет и Ослябя, очищая своё старое оружие, обращаются к нему: «Железо ты, железо окаянное, хотели мы от тебя укрыться схимою!»

В сцене битвы содержится описание двух поединков. В отличие от текста ХІХ века, имена названы. Заметно и различие в индивидуальности. Александр Пересвет полностью принадлежит Богу, в нём доминирует спиритуальное начало. У Осляби ярче выражены человеческие черты. Мы уже знаем о наличии у него сына, врага он добивает «на кулачках», и чувствуется, что, подобно историческому прообразу, он остаётся жив.

ВЕЧНО СОВРЕМЕННАЯ ТЕМА

Начиная с 1930-х годов, образы героев Куликовской битвы прочно вошли в советскую культуру. Ярким примером этого стал роман Сергея Бородина «Дмитрий Донской». Книга вышла в свет в 1941 году, весь тираж сразу ушёл на фронт. «Я выбрал эпоху, привлекавшую меня с детства, — эпоху Дмитрия Донского, когда шла борьба Руси за своё освобождение от чужеземного ига. Тема складывалась в моём сознании как глубоко современная, более того — злободневная: ведь по Европе уже шли фашисты, захватывая чужие земли, уничтожая чужие культуры», — писал Бородин.

Среди героев романа мы видим Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Ослябю, Пересвета, юного Андрея Рублёва. Интересна трактовка автором образа преподобного Сергия, выдержанная в духе официальной историографии второй половины 1930-х годов. Он уже не «так называемый преподобный Сергий», а собиратель земель, патриот земли Русской. В книге Сергию посвящены многие страницы, при этом он выступает в роли цельного, мудрого политика, который противопоставляется проявляющему временные колебания московскому князю.

В 1942 году роману была присуждена Сталинская премия второй степени. Отрывки из него публиковались в газете «Вперёд» в 1945-46 гг.

Филипп Садовников, Александр Седой