На Загорской ГАЭС отмечают особую дату — 25 лет с момента пуска шестого гидроагрегата и выхода станции на проектную мощность. О том, как строилась станция, и о сегодняшнем дне корреспондент газеты «Вперёд» поговорил с одним из старейших сотрудников, Почётным энергетиком, Почётным работником топливно-энергетического комплекса, первым заместителем директора — главным инженером Филиала ПАО «РусГидро» — «Загорская ГАЭС» Владимиром Крымовым. Он прошёл путь от электромонтёра ОРУ-500 электроцеха, заместителя начальник цеха, начальника производственнотехнического отдела до главного инженера станции, был отмечен почётной грамотой Минэнергетики РФ, памятными знаками и юбилейными медалями.

— Владимир Александрович, когда Вы пришли на станцию, какой она была?

— На станцию я пришёл в 1985 году молодым специалистом по окончании Московского энергетического института. На тот момент станция активно строилась. Сюда приехали специалисты со всего Советского Союза: проектировщики, гидростроители, инженеры, эксплуатационники, монтажники. На тот момент возвели котлован для установки первых двух агрегатов, водоприёмник, первую нитку водовода. И единственным готовым к эксплуатации объектом было открытое распредустройство 500 кВ. Именно туда я пошёл работать электромонтёром оперативной группы. Поскольку шла масштабная стройка, то и задачи перед энергетиками стояли масштабные, а сроки — сжатыми.

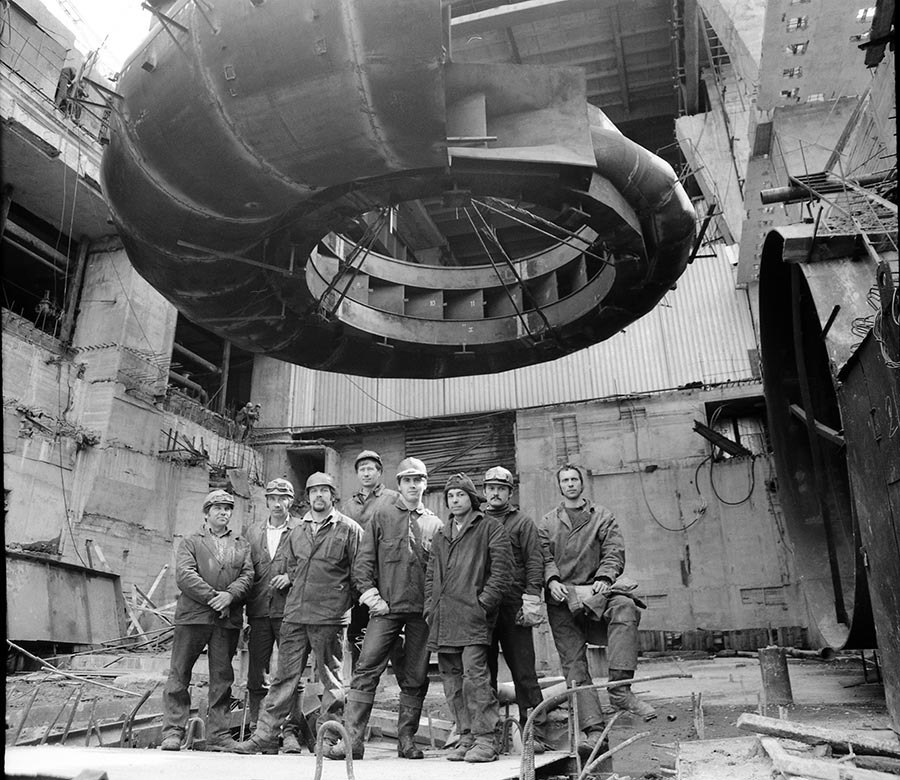

Сотрудники жили в посёлке рядом с деревней Богородское, и добираться на станцию приходилось по разбитым тяжёлой техникой дорогам. Во время пусковых операций гидроагрегатов случалось, чтобы не тратить время на дорогу, спали прямо в цехах по несколько часов. Знаковым для коллектива стало 30 декабря 1985 года — состоялся пуск первого обратимого гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора.

Бригада под спиральной камерой

— Чем для коллектива знаменателен 2000 год?

— 25 августа 2000 года был введён в эксплуатацию последний, шестой гидроагрегат. Таким образом, станция была выведена на проектную мощность. Этому предшествовала непростая работа. С распадом Советского Союза возникли сложности с финансированием, строительство затянулось. Руководству «Мосэнерго», на средства которой строилась Загорская ГАЭС, приходилось не только заниматься подготовкой документации, в том числе и по изменению формы собственности станции, но и искать финансирование, чтобы завершить строительство.

Благодаря такой целенаправленной работе, были достроены шестой водовод, необходимые здания и сооружения, а также завершены пусконаладочные работы шестого гидроагрегата в проектном генераторном и насосном режимах.

Сегодня на станции сформировался коллектив из более 270 высококлассных специалистов, увлечённых и болеющих за своё дело. На станции работают несколько трудовых династий энергетиков во втором и третьем поколениях. Благодаря грамотному подходу, глубоким знаниям, неиссякаемой энергии, задору и энтузиазму людей, станция живёт и развивается. Ведётся комплексная модернизация, реконструкция и замена устаревшего оборудования, узлов и агрегатов, реализуются проекты по повышению надёжности и безопасности генерирующего оборудования и сооружений, внедряются современные технологии, в том числе противоаварийная автоматика и дистанционное управление.

Уникальность Загорской ГАЭС в том, что она способна не только производить, но и аккумулировать электроэнергию. За время эксплуатации станция выработала более 55 млрд киловатт-час электроэнергии

— Когда Вы пришли на станцию, были наставники, о которых Вы вспоминаете?

— Да, безусловно. В любой профессии важна преемственность. И коллеги неизменно делились своими знаниями. Это В. И. Магрук, возглавлявший тогда коллектив станции, а также один из старейших работников, грамотный специалист, бывший начальник ПТО — В. Г. Родионов. В оперативной службе свой опыт передавали старший начальник смены станции Л. И. Федулов и начальник смены станции В. Е. Кыласов. И безусловно, с благодарностью вспоминаю своих институтских преподавателей, заведующего кафедрой, бывшего министра энергетики СССР П. С. Непорожнего и других, дававших базовые знания энергетической отрасли.

Современная динамичная жизнь требует от любого специалиста постоянно самообразовываться, изучать изменения в законодательстве, нормативной документации, стандартах, технических требованиях, читать статьи, научную литературу, изучать опыт коллег, какое у них оборудование, как оно работает. Кстати, в 80-х годах для измерения одного из важных показателей — вибрации турбины, общая высота которой около 17 метров, скорость вращения — 150 оборотов в минуту, точных систем и приборов практически не было. И, чтобы определить его, на венец агрегата ставили на ребро пятикопеечную монету: монетка не падает, вибрация в пределах нормы. Если монетка упала, то требовались дополнительные работы, поскольку увеличенная вибрация могла привести к серьёзной аварии и разрушению оборудования. Сегодня этот показатель с высокой точностью определяется автоматически приборами в режиме онлайн.

Запуск первого гидроагрегата

За первые четыре года с начала строительства станции в 1981 году объём земляных работ составил 15 млн кубометров, уложено 140 тысяч кубометров монолитного бетона, построено 28 км автодорог

— Чем живёт и как развивается станция?

— Загорская ГАЭС — первая спроектированная в Советском Союзе уникальная гидроэлектростанция, способная не только вырабатывать, но и аккумулировать электроэнергию. Для строительства рассматривалось несколько территорий в Подмосковье, но только близ на тот момент деревни Богородское нашлась площадка около 1000 га с необходимыми речкой и рельефом местности с перепадом высот 113 метров. Здесь отработали принципиально новые инженерные решения: обратимые гидроагрегаты, протяжённые сталежелезобетонные напорные водоводы большого диаметра — 7,5 метра.

К слову, в такой трубе свободно может проехать поезд метро. Начиная с 1987 года, практически каждые 2-3 года вводился в эксплуатацию очередной гидроагрегат. Станция сегодня — крупнейший в Подмосковье современный гидротехнический комплекс, обеспечивающий бесперебойную подачу электроэнергии промышленным предприятиям, фермерским хозяйствам, социальным объектам и жителям не только Сергиево-Посадского округа, но и соседних областей.

Ирина Шемчук