Коллекция русского средневекового искусства XIV–XVII веков, хранящаяся в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, уникальна по своему составу и особенностям: исторически складывалась в Троице-Сергиевой лавре на протяжении шести веков и наличие большого числа точно датированных и подписных произведений.

Экспонированию коллекции придавалось серьёзное значение с первых лет организации музея. С экспозициями 1920-х годов, которые в целом представляли всё древнее художественное монастырское собрание, читатели познакомились в предыдущих выпусках газеты. Однако в конце 1920-х – начале 1930-х годов они были закрыты в связи с реорганизацией музея в краеведческий и антирелигиозный. Вновь экспозиции стали создаваться лишь в середине 1940-х годов.

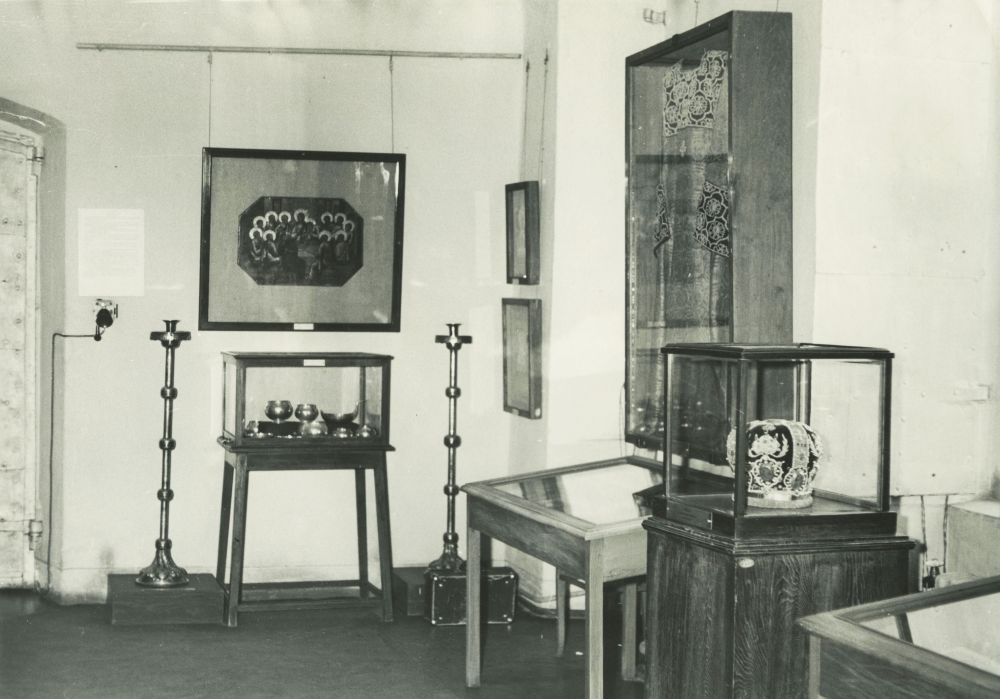

Только в 1946 году открылась экспозиция «Древнерусское искусство и культура XV – XVII веков», разместившаяся в трёх залах бывшей монастырской Ризницы. Здесь экспонировались иконы, литургические ткани и облачения священнослужителей, предметы личного благочестия, изделия из золота и серебра. Авторами (Ю. А. Лебедева, Н. А. Маясова) были впервые выработаны научные принципы, которые до сих пор лежат в основе построения экспозиций русского средневекового искусства Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Эти принципы позволяли проследить последовательное развитие видов искусства во временной перспективе, выявить их особенности применительно к той или иной эпохе. В 1957 году Т. В. Николаева, возглавлявшая в течение многих лет историко-художественный отдел музея, расширила экспозицию ещё на один зал и значительно пополнила ее новыми экспонатами. В таком неизменном виде экспозиция просуществовала до 1969 года, в ней экспонировалось 705 произведений. К концу 1960-х годов назрела необходимость перестройки экспозиции в связи с возросшими требованиями к хранению музейных предметов и к их экспонированию. Первым шагом на пути к этому явилось создание в 1969 году экспозиции «Древнерусская живопись XIV – XVII веков».

В шести залах второго этажа Казначейского корпуса (тогда музей находился на территории архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой лавры) экспонировалось 90 икон, около 50 из них было взято из прежней экспозиции Ризницы Выделение древней живописи в самостоятельную экспозицию позволило впервые раскрыть уникальное собрание икон XIV– XVII веков. Нужно отметить, что экспозиция создавалась во времена жёстких атеистических требований, и её открытие было большой победой коллектива музея.

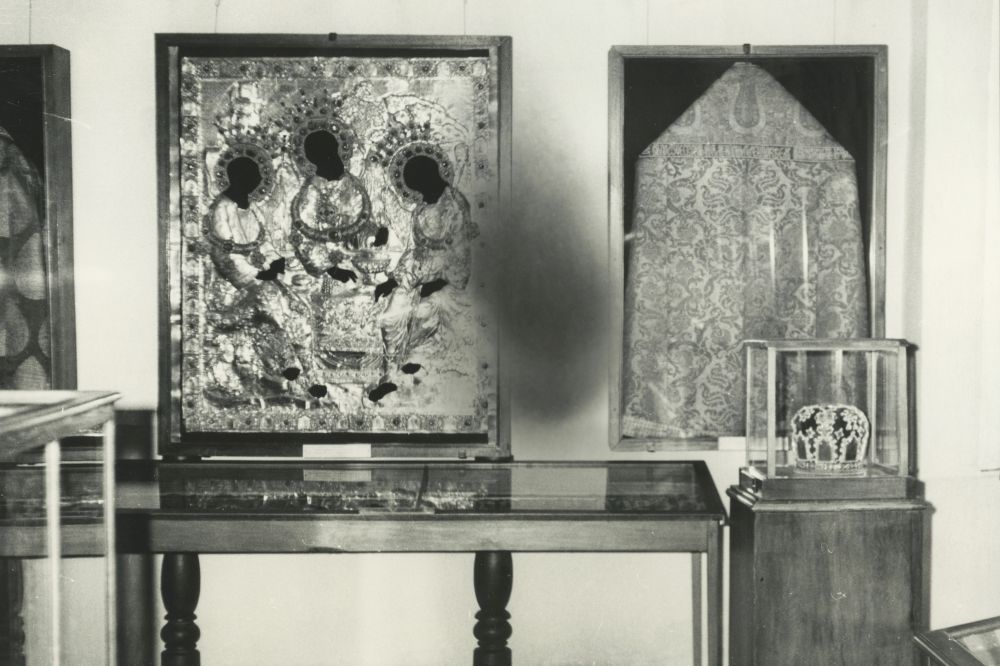

В 1971 году начались работы по перестройке экспозиции в помещении Ризницы, где предполагалось экспонировать только произведения шитья, мелкой пластики, золотого и серебряного дела. В построении экспозиции большое внимание уделялось вопросам эстетики: характеру оборудования, свету и цвету, принципам размещения экспонатов, способам их монтажа и т. д. Экспозиция являла собой пример тактичного отношения к интерьеру Ризницы: сохранены старые кованые двери, решётки, ставни, осветительные приборы. Оборудование в целом гармонировало с характером интерьера, экспонатов, обеспечивало их лучший показ и надежную сохранность. Новыми в нём явились пристенные витрины и витрины-кубы.

Характер секционных витрин требовал размещения в центре более лёгких конструкций. Ими стали бескаркасные стеклянные витрины-кубы с деревянным основанием, облицованным тёмно-коричневым полированным декоративным поясом. Для общего освещения залов использовались древние паникадила. Сдержанная цветовая гамма экспозиции отвечала суровой простоте интерьера: стены и потолки — белые; кованые двери, ставни и решётки — графитовые. Секционные витрины были обтяну¬ты внутри белым бархатом, что делало белый цвет ведущим в экспозиции. Он создавал атмосферу строгой торжественности и спокойствия, зрительно расширял пространство, помещение казалось лучше освещённым.

Фоном остальных витрин служил чёрный бархат (в 1985 году был заменен на тёмно-коричневый). Цветовое решение их строилось на контрасте фона и предметов (произведений золотого и серебряного дела). Завершающим этапом построения экспозиции явилось создание тематических комплексов произведений искусства.

Основная тема экспозиции — развитие искусства средневековой Руси — хронологически делилась на четыре периода. Для каждого зала был найден свой смысловой и художественный образ. Экспозиция знакомила с высокой культурой русского средневековья, раскрывала выразительную картину художественного творчества русского народа, давала яркое представление о каждом из представленных исторических периодов. Долгое время она служила образцом для многих российских музеев, экспозиция функционировала до середины 2013 года, когда она была закрыта: назрела необходимость очередной её перестройки.

Т. Н. Манушина, заслуженный работник культуры РФ, учёный секретарь

Коллектив Сергиево-Посадского музея-заповедника поздравляет Манушину Татьяну Николаевну с 65-летним юбилеем работы в музее: Уважаемая Татьяна Николаевна! Ваш бесценный опыт научной, экспозиционной, издательской работы помог многим коллегам начать самостоятельный путь в музейной деятельности. Вы для нас пример преданного профессионального служения отечественной культуре. Крепкого здоровья Вам на многие годы!