Девятое Мая, День Победы, для нас всегда связан с большими торжествами, парадами, митингами у мемориалов. Сегодня очень сложно представить, что по окончании войны целых 17 лет — с 1948 по 1965 годы — он был праздником «второго уровня», т. е. рабочим днём, в отличие от 1 Мая, 7 Ноября или Дня Конституции (5 Декабря). Каким же был первый круглый юбилей Победы — 9 мая 1955 года — в нашем городе?

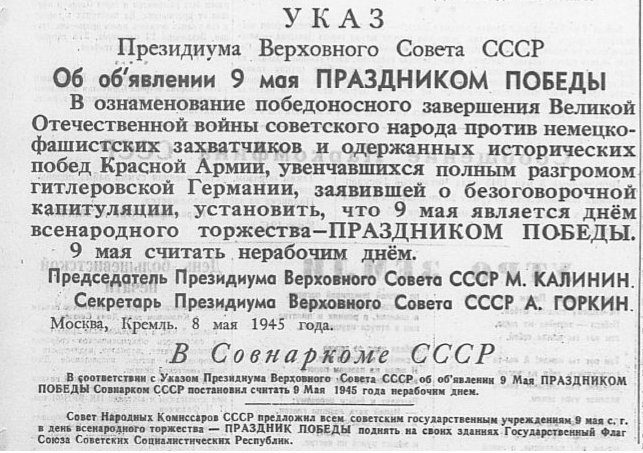

Начнём с того, что праздник «День Победы над фашистской Германией» был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года. А потом появился ещё и «День Победы над милитаристской Японией» — 2 сентября. Оба дня были объявлены нерабочими. Но 23 декабря 1947 года новый указ очень коротко, без мотивации объявил 9 мая рабочим днём. Так же поступили и со 2 сентября. Параллельно, уже «по просьбе трудящихся», отменили выплаты за ордена и медали (боевые и трудовые), и бесплатный проезд орденоносцев в общественном транспорте.

***

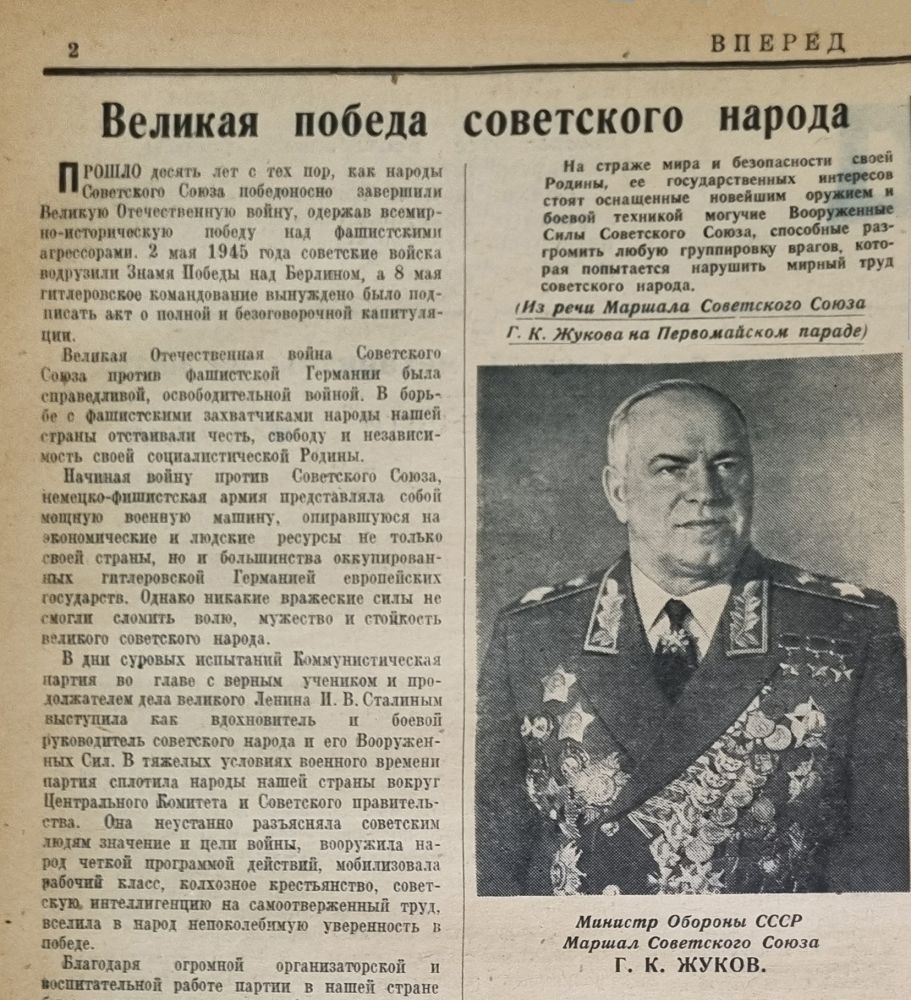

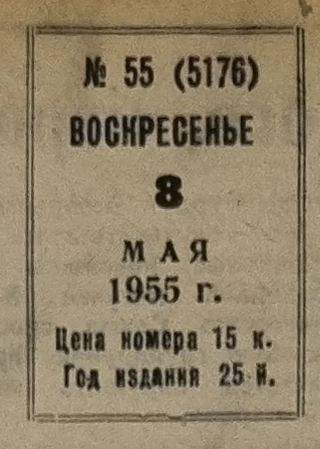

Перед нами номер газеты «Вперёд» от 8 мая 1955 года. Это был воскресный день, 9 мая приходилось на понедельник, газета не выходила. На второй странице находим статью «Великая победа советского народа». Это — официальная рассылка для районных газет. Интересно, что в ней традиционный в течение многих лет портрет Иосифа Сталина заменён портретом Георгия Жукова. И в самом тексте (а дело происходит ещё до ХХ съезда КПСС) имя Верховного главнокомандующего не упоминается.

Перед нами номер газеты «Вперёд» от 8 мая 1955 года. Это был воскресный день, 9 мая приходилось на понедельник, газета не выходила. На второй странице находим статью «Великая победа советского народа». Это — официальная рассылка для районных газет. Интересно, что в ней традиционный в течение многих лет портрет Иосифа Сталина заменён портретом Георгия Жукова. И в самом тексте (а дело происходит ещё до ХХ съезда КПСС) имя Верховного главнокомандующего не упоминается.

Почти все остальные публикации номера посвящены текущим вопросам: посевная, ремонт жилого фонда. Только что открывшийся после ремонта кинотеатр «Горкино» (здание сегодня не сохранилось. — Ред.) демонстрирует фильм «Тревожная молодость». И только на четвёртой странице опять встречаем рассылку «Прекратить перевооружение Германии!», где слегка вспоминается недавнее прошлое. Ни о каких торжественных заседаниях и праздничных мероприятиях речь не идёт.

**

Но как же судьбы реальных фронтовиков? Неужели о них начисто забыли? Оказалось, нет. Вспомним, что главным военным праздником в то время был День Советской Армии 23 февраля. Поэтому мы обратились к газете, вышедшей в этот день.

Вот очерк «На передовой линии». Его герой — вчерашний фронтовик, участник обороны Москвы Сергей Сергеевич Козлов. Вернулся в родное село и стал председателем сельсовета. Хозяйство обзавелось фруктовым садом. Нужен садовод! А это была мечта солдата — сделать освобождённый мир красивее, чем он был.

«Ну что же, найду своё место на новом фронте — на трудовом!» Он окончил сельскохозяйственную школу и возглавил новую садоводческую бригаду в колхозе «Большевик». Автор очерка П. Гришин сообщает, что в ближайшее время колхозники будут получать за трудодни ещё и фруктами!

А вот бывший фронтовик из колхоза «Труд» Егор Егорович Солдатов, возглавивший бригаду трактористов. По словам журналиста М. Вольнова, герой его очерка считает, что фронтовик и в труде должен быть, как в бою, ведь труд — это новый фронт! «Как и подобает бывшему фронтовику, Егор Егорович всегда впереди! Он выполняет норму на 200 процентов!»

Очерк «Вновь в строю» посвящён судьбе артиллериста Ивана Константиновича Савельева. Перед войной он окончил Институт птицеводства в Птицеграде, в армию был призван в 1940 году, участвовал в боях на Дону, под Белгородом, освобождал Смоленскую область. Был трижды ранен. За боевые заслуги награждён орденами Александра Невского, Отечественной войны и Красной Звезды. Демобилизовался в 1946 году в звании капитана и вернулся к любимой работе в Научно-исследовательском институте птицеводства. В 1952 году защитил диссертацию, четыре года работал над выведением новой породы кур «Загорская лососёвая», до сих пор пользующейся уважением у птицеводов.

Капитан Иван Савельев, 1945 год

В номере есть фотография и короткий рассказ ещё про одного ветерана, подполковника в запасе С. И. Воронова (имя и отчество не указаны, только инициалы. — Ред.). После войны он стал парторгом Загорской трикотажной фабрики имени Розы Люксембург, располагавшейся в центре города на улице Карла Маркса.

Интересен очерк «Её путь», посвящённый участнице войны Надежде Зиновьевне Павловской. Перед войной она — пионерский работник райкома комсомола. Началась война, и девушка, окончив курсы медсестёр, отправилась на фронт. Первый бой медсанбат принял под Ельней. В 1943 году она была контужена, попала в госпиталь, а после излечения осталась в нём в качестве медицинского работника. Окончание войны встретила в Германии. А с 1947 года возглавила отдел торговли Загорского горисполкома.

Ветеран Василий Борисович Курушкин на фронте был наводчиком противотанкового орудия. «Это дело по мне. Глаз у меня острый и намётанный. А в артиллерии нужна абсолютная точность!» Боевой путь артиллерист завершил в Берлине. Его ратный труд отмечен орденами Отечественной войны и Красной Звезды. Вернулся в Загорск в 1945 году, пошёл работать на родной завод (сельскохозяйственный машиностроительный, он располагался на Нижнёвке, в этом здании сейчас ДОСААФ. — Ред.). И пришлось ему опять попасть в «боевую обстановку» — возрождать столярный цех. Одним из первых в городе он стал создавать комплексные бригады.

«В. Курушкин, солдат и труженик мира, делает всё, чтобы наша Отчизна и впредь цвела на радость всем народам!» — завершает очерк журналист-вперёдовец Александр Целовальников, скрывшийся за подписью «А. Сашин».

Через пять лет, 9 мая 1960 года, в городе состоялись массовые торжества, посвящённые открытию воинского мемориала на проспекте Красной Армии, практически никого не оставившие равнодушными. А ещё через пять лет, когда в канун 20-летия Победы 9 мая вновь стало нерабочим днём, на Советской (нынешней Красногорской) площади состоялось грандиозное праздничное шествие.

Алекс Рдултовский