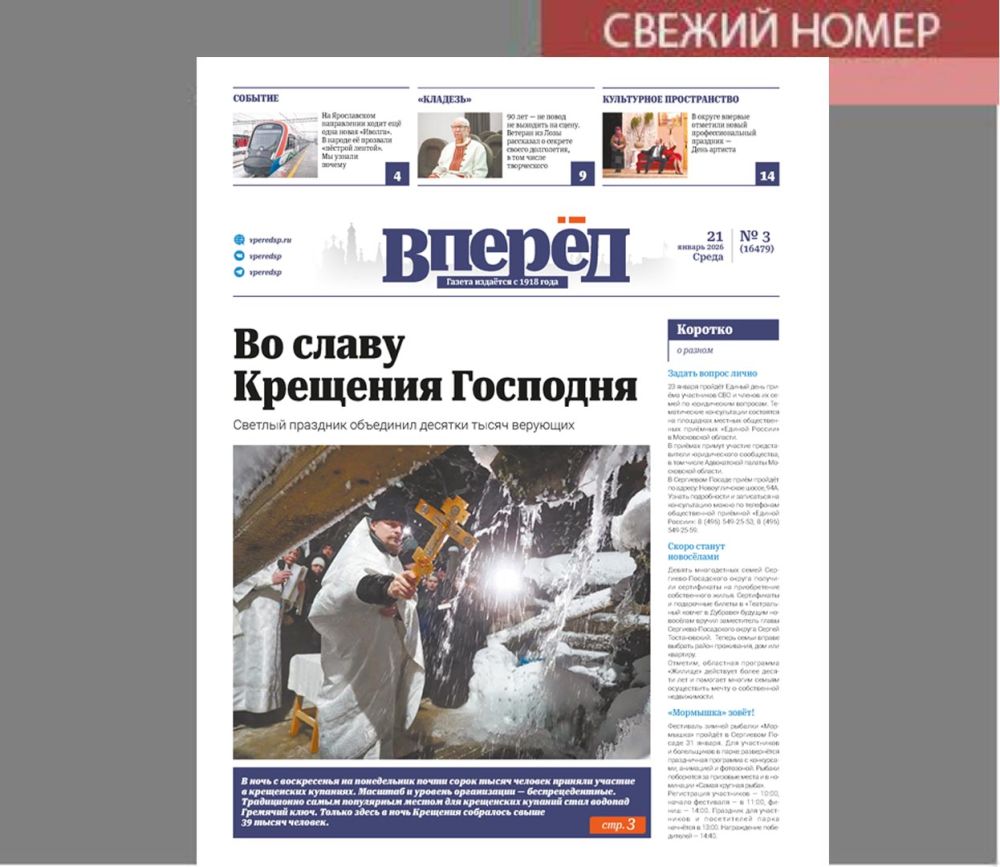

Пятницкое подворье, современный вид

За пределами Лавры самые древние здания Сергиева Посада — стоящие на подоле монастыря Введенская и Пятницкая церкви. Обе они были построены в 1547 году на средства Ивана Ивановича Хабарова, боярина, воеводы и доверенного лица царя Ивана Грозного. История этих храмов сложна: они дважды переживали разорение и поругание (в Смутное и советское время), в разное время относились к мужскому и женскому монастырям, в период Великой Отечественной войны в их стенах размещалась городская мельница и склад муки и зерна.

В 1547 году, когда были построены церкви, Иван Грозный стал первым венчанным царём всея Руси. Во времена его правления Иван Иванович Хабаров был достаточно заметной фигурой: он служил воеводой в Коломне, Серпухове и Нижнем Новгороде, был наместником в Смоленске, участвовал в военных походах, осаде и взятии Казани.

В 1547 году, когда были построены церкви, Иван Грозный стал первым венчанным царём всея Руси. Во времена его правления Иван Иванович Хабаров был достаточно заметной фигурой: он служил воеводой в Коломне, Серпухове и Нижнем Новгороде, был наместником в Смоленске, участвовал в военных походах, осаде и взятии Казани.

Иван Грозный доверял ему и отличал от других: например, во время одного из походов против крымских татар Хабаров был оставлен охранять Москву вместе с младшим братом царя Юрием Углицким. Тогда же он получил боярский чин, а к концу жизни принял постриг в Кирилло-Белозёрском монастыре.

Изначально обе церкви относились к небольшому Подольному мужскому монастырю. Мирно просуществовав несколько десятилетий, они с трудом пережили Смутное время: в 1608-1610 годах из-за своего местоположения они стали местом схваток между обороняющимися троицкими сидельцами и польско-литовскими захватчиками. От обстрелов и пожаров оба храма сильно пострадали и долго стояли полузаброшенными, службы в них не велись.

Их привели в порядок и переосвятили в 1621 году. В сохранившейся описи 1641 года отмечалось, что Введенская и Пятницкая церкви крыты тёсом, купола и кресты обиты немецким кровельным железом (то есть недешёвым и достаточно качественным, его импортировали из Германии, Швеции и т. д.). Монастырь восстановили, но он стал женским: «...да в монастыре том тринадцать келий, живут в них старицы».

В 1679 году монашескую жизнь здесь прекратили, обе церкви перевели в статус приходских при Нижней Служней слободе. Ещё через 200 лет их передали Лавре.

***

После революции 1917 года слом привычной жизни произошёл во всей стране. В Сергиевом Посаде, одном из главных религиозных центров России, это ощущалось очень сильно. В 1918 году Лавру национализировали. В её храмах и стенах разместились многочисленные городские учреждения — от дома культуры до кинотеатра и музея родного края с образцами местной флоры и фауны в виде гербариев и чучел. Монахов разогнали, часть из них организовала при Введенской и Пятницкой церквях «малую Лавру», богослужения продолжались здесь ещё десять лет.

В 1928 году после сворачивания НЭПа по СССР прокатилась первая волна массовых репрессий. Вначале она коснулась «бывших», то есть тех, кто не относился к рабоче-крестьянскому классу: оставшихся дворян, мещан, купцов, а также церковных старост, прихожан храмов и т. д. Это движение не обошло стороной и наш город: после едких и разгромных статей в московской прессе в Сергиеве арестовали и отдали под суд 80 человек, в основном так или иначе связанных с Церковью. Введенский и Пятницкий храмы демонстративно закрыли и передали в пользование обществу «Смычка».

Три года спустя для обеих церквей, где прекратились богослужения, придумали новую роль: в них решили разместить мельницу и склад «Заготзерна». С хозяйственной точки зрения в этом была некая логика: удобный подъезд (рядом главная городская улица), а главное — простой доступ к электричеству.

Неподалёку, в здании на берегу Келарского пруда, работала первая городская электростанция, построенная ранее для несостоявшегося проекта по запуску трамвайного сообщения между Посадом и Москвой. Сейчас в этом здании ресторан.

Обустраивать мельницу пригласили бывшего мельника Андрея Алексеевича Фадеева родом из Юрьев-Польского. Вместе с семьёй он чудом не попал под каток начавшегося тогда же раскулачивания.

В Пятницкой церкви (со звонницей) установили жернова, приводившиеся в движение электромотором. Необходимое оборудование было заказано и изготовлено в основном на механическом заводе, который размещался тогда в низине под Блинной горой.

Мельница в заброшенных храмах существовала несколько десятилетий: известно, что она продолжала работу во время Великой Отечественной войны. Руководил ею тот же мельник Фадеев, которому в 1944 году пришлось уйти с должности после неподтвердившегося доноса о том, что он якобы подсыпает в муку битое стекло.

К реставрации старинных храмов приступили в конце 1960-х годов, работами руководил известный архитектор Виктор Балдин. Церквям вернули первоначальную архитектурную форму, убрали простую плоскую кровлю, восстановили закомары, стены покрасили в ярко-белый цвет.

Богослужения в обоих храмах возобновились в августе 1991 года после решения Загорского гор исполкома о передаче Введенской и Пятницкой церквей в безвозмездное пользование Лавре.

Мельница в Пятницкой церкви, 1930-е гг.

Введенская церковь, 1920-е гг.

Филипп Садовников