В этом году исполнилось 95 лет отечественным диафильмам. В начале 1930 года в СССР был организован первый цех по их производству, впоследствии превратившийся в самостоятельное предприятие — известную всем советским детям студию «Диафильм». Вспомним её, тем более что в развитии диафильмов без нашего города и района не обошлось.

В первые годы после начала работы продукция фабрики «Диафильм» состояла из плёночных серий практического назначения: в них освещались вопросы социалистического преобразования деревни и ведения сельского хозяйства. Всего было выпущено 75 диафильмов на эту тему общим тиражом 225 тысяч копий. Характерная черта — под картинками на фотоизображении не было никаких поясняющих подписей, они появились позже.

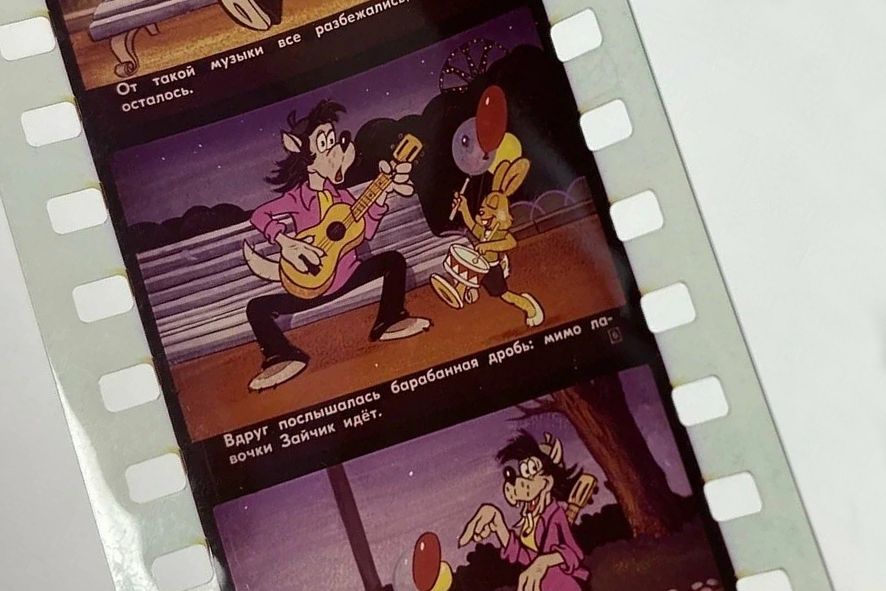

С 1934 ГОДА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ИЗМЕНИЛОСЬ: ФАБРИКА ОСВОИЛА ВЫПУСК ДИАФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, С ХОРОШИМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ И ПОКАДРОВЫМИ СУБТИТРАМИ

Первыми из них стали ленты «Про слонёнка» (по мотивам книги Редьярда Киплинга, художник Владимир Лебедев), «Тараканище» (Корней Чуковский, художник Евгений Евган), «Весёлые музыканты» (братья Гримм, художник Борис Серёжников) и «Хвосты» (по одноимённой народной сказке, художник Иван Вано).

Диафильмам был посвящён материал, опубликованный в шестом номере журнала «Советская игрушка» за 1935 год. В нём автор ставил ряд серьёзных вопросов, например — почему диафильмы не продают в магазинах игрушек? В ответ на это редакция с сожалением могла сообщить, что многое зависит от ещё несовершенной техники тиражирования: каждый сюжет выпускался тиражом не более 500 экземпляров.

ФИЛЬМОСКОПЫ ИЗ ЗАГОРСКА

Обратимся к другой важной стороне вопроса: техническим средствам проецирования. Первые проекторы для диафильмов назывались «аллоскопы». Прибор был сконструирован инженерами Любимовым и Андреевым, выпускался в 1930-1940-х годах. Существовало множество подвидов аллоскопов с ценой от 50 до 70 рублей. В конструкции — 30-ваттная 12-вольтовая лампа, рефлектор, оптический привод. Так как мощности производства были невелики, в журналах и брошюрах печатались руководства по самостоятельному изготовлению аллоскопов из подручных материалов и разного рода фабричной некондиции.

Вопрос решился в послевоенные годы, когда инженеры Г. Грюнберг и Б. Кандырин разработали новый фильмоскоп под называнием ФГК-49. Его производство было поставлено на поток в цехах Загорского завода школьного приборостроения на Комсомольской (ныне Вифанской) улице нашего города.

ФГК-49 выпускался до середины 1960-х годов и был очень востребован и популярен. Его сменил фильмоскоп Ф-68 с многочисленными подвидами, отличавшимися габаритами, цветом, расположением выключателя. Одним из них был универсальный фильмопроектор Ф-75-1М, способный показывать не только диафильмы, но и фотослайды.

ДИАФИЛЬМЫ ИЗ ХОТЬКОВА

Говоря о диафильмах, следует вспомнить жившего в Хотькове художника Валентина Петровича Туренко, который создал их множество.

Говоря о диафильмах, следует вспомнить жившего в Хотькове художника Валентина Петровича Туренко, который создал их множество.

Он родился в 1924 году в Воронежской области, в 1942 году ушёл добровольцем на фронт. Незадолго до Победы его демобилизовали по ранению. Он вернулся домой и стал учиться — вначале окончил художественно-графическое отделение Курского педучилища, затем — Московский государственный художественный институт им. Сурикова. Занимался в мастерской знаменитого художника-графика и книжного иллюстратора Михаила Черемных.

За свою долгую творческую биографию Валентин Туренко создал множество диафильмов по мотивам произведений Максима Горького, Бориса Полевого, Юрия Коваля, Владимира Железникова и других авторов, включая Александра Дорохова — детского писателя, долгое время возглавлявшего Хотьковскую детскую библиотеку. Любимой техникой, которую Валентин Петрович применял при создании макета диафильма, сначала была акварель. В 1960-е годы художник работал в смешанной технике, а в 1970-х для него стала характерна монотипия.

Алекс Рдултовский